∴

![]()

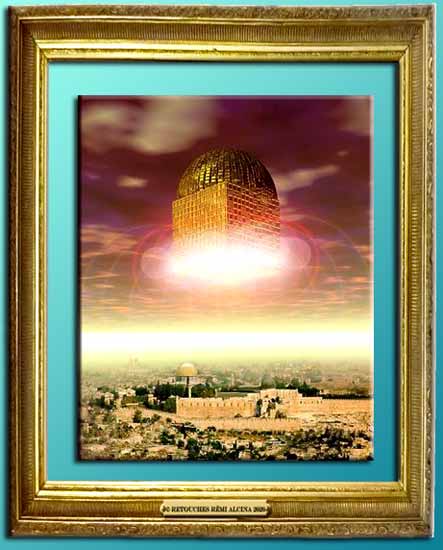

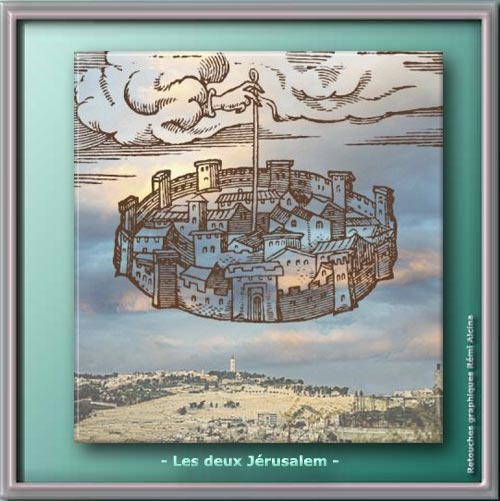

« Le Temple intérieur est le Médium, le champ morphique qui permet aux Jérusalem terrestre (Topie) et céleste (Eutopie) de se récoler. » – « Ordo Ab Chao » – N° 62 – Page 220 – Sup∴ au 12° Deg∴- « L’Arc∴ et la FM∴- La Pie∴ de Fon∴ » par J∴ SOL∴ –

![]()

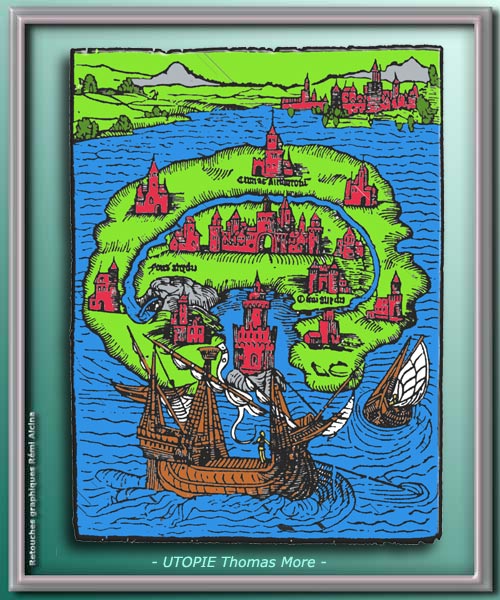

« Au lieu d’Utopie, j’aurais préféré Eutopie, car le préfixe » Eu » en Médecine précise l’Harmonie, la Bonne Santé d’un organe, le Fonctionnement en accord entre les Parties d’un Tout… ça ramène au » Un le Tout, Tout est Un « . – RL∴ 1200 – St Jean du Lan – Ori∴ Nar∴ – Max∴ DUB∴ « Intervention tenue commune 813 » – 6018 –

![]()

« L’utopie (mot forgé par l’écrivain anglais Thomas More, titre de son livre L’Utopie, du grec οὐ-τόπος / ou-tópos, « en aucun lieu ») est une représentation d’une société idéale, opposée aux sociétés réelles imparfaites. […] Les utopistes situent généralement leurs écrits dans des lieux imaginaires pour éviter la censure politique ou religieuse : un pays lointain et mythique (Les Aventures de Télémaque, Livre 7, Fénelon, 1699), île inconnue par exemple (L’Île des esclaves, Marivaux, 1725). […] Une utopie peut désigner également une réalité difficilement admissible : en ce sens, qualifier quelque chose d’utopique consiste à le disqualifier et à le considérer comme irrationnel. Cette polysémie, […] atteste la lutte entre deux croyances, l’une en la possibilité de réfléchir sur le réel par la représentation fictionnelle, l’autre sur la dissociation radicale du rêve et de l’acte, de l’idéal et du réel. Dans l’en-tête de l’édition de Bâle de 1518 d’ Utopia, Thomas More utilise, exceptionnellement, le terme d’ Eutopia pour désigner le lieu imaginaire qu’il a conçu. Ce second néologisme ne repose plus sur la négation ou mais sur le préfixe eu, que l’on retrouve dans euphorie et qui signifie « bon ». Eutopie signifie donc « le lieu du Bon ». Seul le premier de ces deux termes est passé à la postérité, mais ils n’en sont pas moins complémentaires pour décrire l’originalité de l’ Utopia de More. En effet, cette œuvre est d’une part un récit de voyage et la description d’un lieu fictif ( utopia ) et d’autre part un projet d’établissement rationnel d’une société idéale ( eutopia ). Ces deux aspects du texte de Thomas More ont amené à qualifier d’utopie des œuvres très différentes. […] Elle procède d’une tradition que l’on fait remonter à La République de Platon. […] Ces deux définitions ne s’excluent pas : l’Utopie de Thomas More, La Cité du Soleil de Tommaso Campanella ou La Nouvelle Atlantide de Francis Bacon remplissent ces deux conditions et sont à la fois des récits et des descriptions de sociétés originales. […] C’est ainsi que des œuvres telles que Les voyages de Gulliver (1721) de Jonathan Swift furent qualifiées en leur temps d’utopies. Thomas More inventa le genre littéraire de l’utopie, il avait l’ambition d’élargir le champ du possible et non de l’impossible comme ce mot est synonyme aujourd’hui. […] Théodore Monod, de son côté, écrit « L’utopie n’est pas l’irréalisable, mais l’irréalisé. » » – https://fr.wikipedia.org/wiki/Utopie –

![]()

![]()